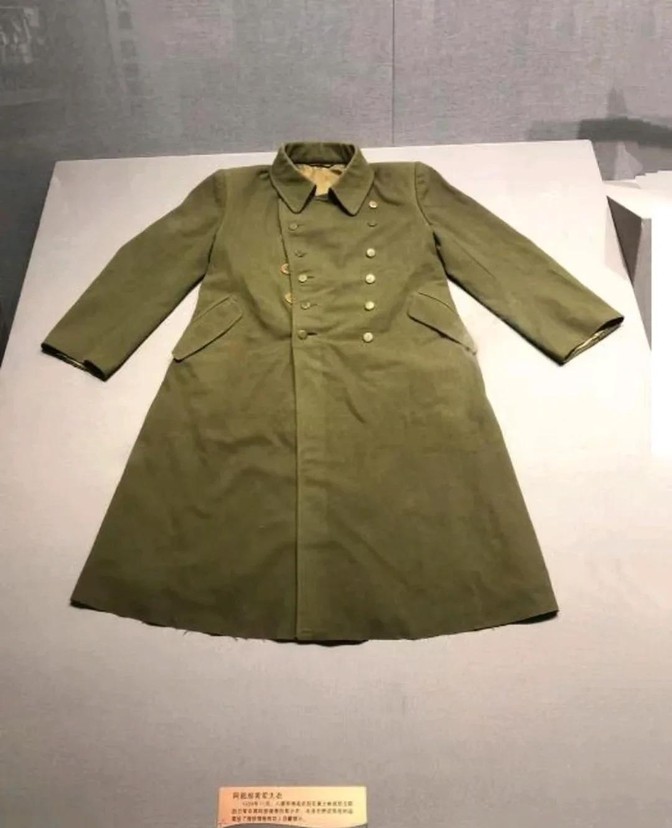

1939年,一个八路军连长在战斗中缴获一件日寇军大衣,拿到首长面前炫耀。不料,首长翻开军大衣一瞅,顿时脸色大变:快做好战斗准备,日寇大部队马上就要反攻!

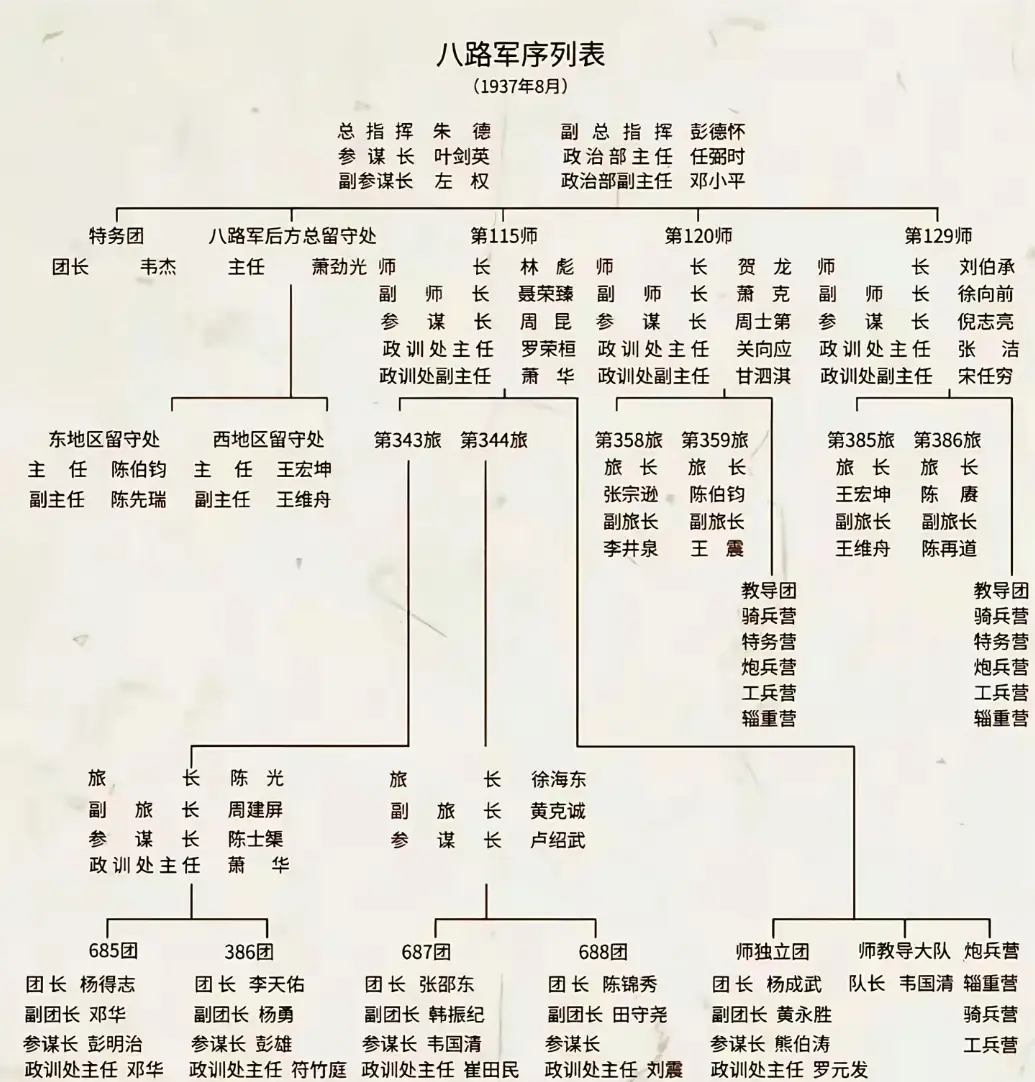

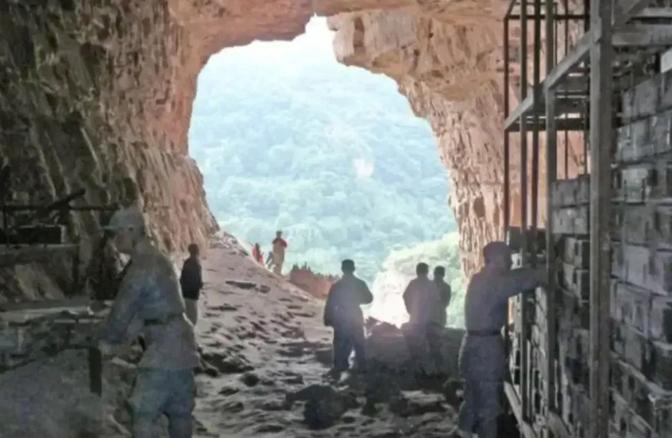

1939年是个特殊的年份,那时候抗日战争正打得如火如荼,尤其是晋察冀地区,八路军和日寇的交锋几乎没停过。这件日寇军大衣的事儿,发生在雁宿崖战斗之后。当时八路军115师在平型关大捷之后,士气正旺,但日寇也不是吃素的,他们一直在找机会反扑。这次战斗中,一个八路军连长带队打了个小胜仗,缴获了不少东西,其中就有这件军大衣。他想着拿给首长显摆显摆,没想到却捅了个大篓子——这不是普通的衣服,而是藏着日军计划的证据。 首长杨成武是个老兵,经验丰富。他一看大衣内侧,发现了“辻村”这两个字。这不是随便写的,而是日军一个重要军官的名字,可能是指挥这次反攻的关键人物。杨成武立刻意识到,这不是简单的战利品,而是日军行动的蛛丝马迹。他没犹豫,当机立断下令全军进入战斗状态,准备迎击日寇的大规模反攻。这反应快得让人佩服,也多亏了他的警惕性,才让部队避免了措手不及的危险。 这事儿听起来有点戏剧性,但真不是瞎编的。1939年的雁宿崖战斗后,日寇确实有反攻的打算。当时八路军在敌占区活动,情报来源少得可怜,能从一件衣服上看出端倪,靠的就是首长的敏锐和经验。日寇那边呢,辻村是个实实在在的人物,虽然具体身份在这件衣服的事儿里没太多记载,但可以肯定的是,他和日军在华北的军事行动脱不了干系。这件大衣的出现,等于无意中给了八路军一个喘息和准备的机会。 说到这儿,得说说八路军当时的处境。1939年,抗日战争进入相持阶段,日寇开始集中兵力,想把八路军赶出根据地。晋察冀作为重要的抗战区域,战斗频繁,物资匮乏,八路军全靠灵活机动和群众支持才能站住脚。这次反攻的预警,能及时发现并应对,绝不是运气,而是八路军领导层多年作战经验的积累。杨成武的果断决策,直接影响到后续战斗的走势,避免了部队被日寇围剿的可能。 再往深里说,这件大衣的事儿还反映了战争中情报的重要性。那时候没有高科技,侦察靠人,情报靠抓舌头或者缴获品。日寇的军服上能有这种线索,其实也暴露了他们内部管理的一些漏洞。八路军抓住了这个机会,把被动变成主动。这种细节上的较量,往往比战场上的硬拼更关键。想想看,如果杨成武没看出这点,或者反应慢半拍,后果可能完全不一样。 从更大的背景看,1939年的这场战斗只是抗战中一个小片段,但它很典型。八路军在敌强我弱的情况下,能坚持下来,靠的就是这种随机应变的能力。日寇那时候兵力占优,装备也好,但他们低估了八路军的韧性。这件大衣的事儿,虽然只是个小插曲,却让人看到抗战中那些不起眼的瞬间是怎么影响全局的。杨成武的判断和行动,直接为部队争取了时间,也为保住根据地立了一功。 再说说日寇那边,他们也不是没脑子。反攻计划暴露后,他们肯定得调整策略,但具体怎么调整,史料里没细说。可以想象,他们当时也很头疼,八路军这种打了就跑、跑了还反咬一口的打法,让日寇吃了不少苦头。这件大衣的事儿,可能还让日寇内部查了查漏洞,毕竟军官的名字出现在衣服上,怎么看都不是小事。 这故事听着挺接地气,其实也挺有意思。战争不是光靠喊口号或者摆阵势打赢的,很多时候拼的就是谁更细心,谁更能抓住机会。八路军能从一件衣服上看出日寇的动向,靠的是实战中磨出来的眼力。杨成武那句“快做好战斗准备”,听着简单,背后却是无数经验的支撑。这事儿也提醒人,历史里那些大事件,往往是从小地方开始的。 再多说两句,1939年的抗战环境真挺艰苦。八路军没啥重武器,吃住都靠自己解决,还得面对日寇的围追堵截。那时候的战士和领导,能在这种条件下坚持下来,还打出名堂,真不容易。这件大衣的事儿,虽然不算啥惊天动地的大捷,但它很真实,反映了抗战中那些普通却关键的瞬间。杨成武的冷静和果断,就是八路军能撑下去的一个缩影。 讲到这儿,差不多能明白这件大衣为啥重要了。它不只是个物件,更是个信号,提醒八路军危机还没过去。日寇的反攻没得逞,很大程度上是因为这个信号被及时抓住。这也让人感慨,战争里没有小事,一件衣服都能决定生死。八路军的胜利,不是靠运气,而是靠这种实打实的智慧和担当。 总的来说,1939年这件大衣的事儿,是抗战中一个小而美的例子。它没啥传奇色彩,但很实在,透着八路军的硬气和聪明。杨成武看出的不只是两个字,而是一场仗的走向。这种洞察力,放到今天看,也值得人敬佩。历史就是这样,一点一滴攒出来的,每件小事背后都有大道理。